为什么十二月会被称为“腊月”?腊八节是如何产生的?腊八粥是否真的要用八种食材?除了腊八节,腊月还有哪些风俗?在这些问题的背后,其实隐藏着中国悠久的历史文化,就让我们一探究竟吧。

何为腊月

《左传》中有这样一句话——“国之大事,在祀与戎”。“祀”就是祭祀,“戎”则为战争。古代的中国被割裂成许许多多的侯国,侯国之间的战争不断,强国想用战争的手段掳掠、抢夺、吞并小国,而小国也只能以牙还牙,用战争的手段保卫祖国。祭祀则是宗教活动,人们希冀通过祭祀神灵、祖先来得到他们的庇护和保佑。十二月是年终之月,它表示旧的一年即将过去,新的一年又将开始,所以,古人对十二月的祭祀特别重视而又顶真。

祭祀

《礼记·郊特牲》中讲:“天子大蜡八,伊耆氏始为蜡。蜡也者,索也。岁十二月,合聚万物而索飨之也。”这段文字表述得很清楚:天子在十二月有八种祭祀活动,叫作“蜡八”,而“蜡”的意思就是“索”,到了年终,天上地下的神灵鬼怪就要向人间索取祭祀的食品,同样,人间也希望通过祭祀向神灵鬼怪祈求庇护保佑。

礼记

而到了秦朝,人们不用“蜡”而用“臘”,《说文解字》中释:“冬至后三戌,臘,祭百神。”而汉代经学家郑玄则是这样解释的:“臘,谓以田猎所得禽祭。”根据他的说法,由狩猎而获得的“野味”叫作“臘”,用“臘”作祭品的祭祀被叫作“臘”或“臘祭”。“腊”原义是指干肉,后来与“臘”通用,到了现代,又成了“臘”的简化字,“臘月”也被写作“腊月”,人们对“腊月”名称的由来也产生了异义。

古人以六十甲子记日,六十甲子中有甲戌、丙戌、戊戌、庚戌、壬戌等五个戌日。古代腊祭的时间就定在冬至后的第三个戌日。2020年的冬至是农历十一月初七戊戌日,其后第三个戌日就是农历十二月十四甲戌日(公历2021年1月26日)。由于腊祭一般是在农历十二月举行,所以这个月也就被称为“腊月”。

腊八“七宝粥”

周朝的冬日祭祀叫作“蜡八”,而蜡、腊、臘的字形和发音十分相似,于是“蜡八”后多被讹作“腊八”,原来定于冬至后第三个戌日进行的“腊祭”也被讹作“腊八”而被固定在腊月初八,如《荆楚岁时记》中讲:“十二月初八日为腊日。”腊祭是汉代以前的皇家隆重的冬日祭祀活动,在汉代以后就衰落下来了,大概到了唐宋以后,这种风俗与佛教相结合,成了佛教节日——腊八节。

记录北宋风俗的《东京梦华录·十二月》中讲:初八日,街巷中有僧尼三五人作队念佛,以银、铜沙罗或好盆器,坐一金铜或木佛像,浸以香水,杨枝洒浴,排门教化。诸大寺作浴佛会。并送七宝五味粥与门徒,谓之腊八粥。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也。腊日,寺院送面油与门徒,却入疏教化上元灯油钱。

腊八粥

寺院施粥

可见,北宋时寺庙在腊月八日还会举行“浴佛”等活动,而“腊八粥”正式名称则是“七宝五味粥”。僧人分送“腊八粥”,增进了与世俗的情感,以此推广佛教。后人作《腊八粥》诗云:

腊月八日粥,传自梵王国。七宝美调和,五味香掺入。用以供伊蒲,藉之作功德。僧尼多好事,踵事增华饰。此风未汰除,歉岁尚沿袭。

佛教尚七,许多事物都是七件一组。佛教将七种珍贵的宝物合称为“七宝”,现在上海的“七宝镇”得名于这里的“七宝寺”。至于“七宝”是指哪七种宝物,说法不尽相同,其中一种说法是金、银、琉璃、水晶、砗磲、珊瑚、玛瑙。寺庙在腊八节煮粥时会添加七种食材,诸如豆类、干果、果脯等,所以被称为“七宝粥”。

由于是在腊八节时食用,加之,七宝粥中的“七宝”加上米,就有了八种食材,于是七宝粥也就被叫作了“腊八粥”。实际上,以前物资短缺,农家拿不出七八种食物熬粥,所谓的“七宝粥”、腊八粥往往就是糖粥、赤豆粥,只要是在腊月初八吃的粥,一律就叫作“腊八粥”。如今,许多商店、超市有按比例配比的“腊八粥”,买一包回家熬粥,非常方便。遵守习俗煮一锅香甜的腊八粥来祈求吉祥,也许真的就会给你带来好运。

吴曼云《江乡节物词》云:

双弓学得僧厨法,瓦钵分盛和蔗饴。

莫笑今年榛栗少,记曾画粥断齑来。

“双弓”指代“粥”字,“蔗饴”就是糖的意思。“画粥断齑”说的是北宋文学家范仲淹苦学的故事,诗中的这碗腊八粥多了几分励志的味道。

清秦荣光《上海县竹枝词·岁时》中讲:庵寺僧徒日打斋,粥分腊八按门排。干菱炒栗兼兜凑,更有庵尼送满街。(作者原注:十二月八日,各寺僧设豆糜、杂糜、菱、栗于中,名“腊八粥”。女尼以秫煮熟风干,入釜爆之,大倍于粒,名“兜榛”,以馈檀施。)

上海的腊八风俗与其他地方大同小异,但上海的尼姑庵还用“秫”(即一种黏性较强的高粱,但从其他著录综合分析,这里的“秫”应该是“珍珠米”,也即玉米粒)煮熟风干,再入锅中,翻炒,使米粒膨胀,实际上就相当于后来的“爆玉米花”或“哈力克”,这种食品被叫作“兜凑”,尼姑们把“兜凑”馈赠给施主,保佑他们平安吉祥。

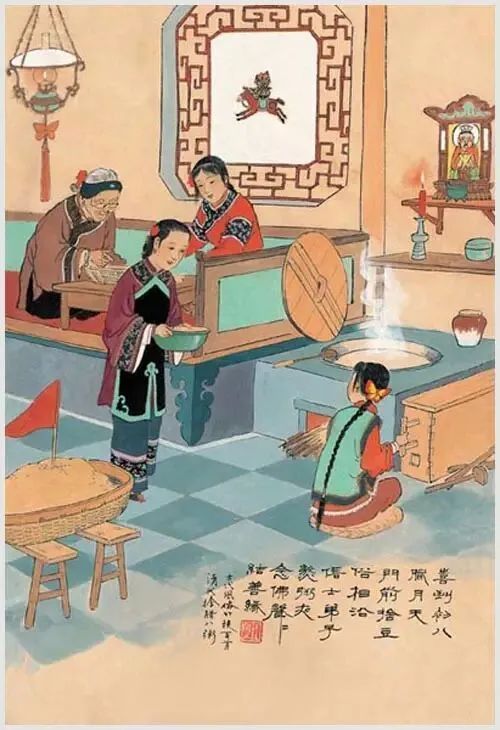

喝豆粥(《古代风俗百图》王弘力绘)

腊月“打野胡”

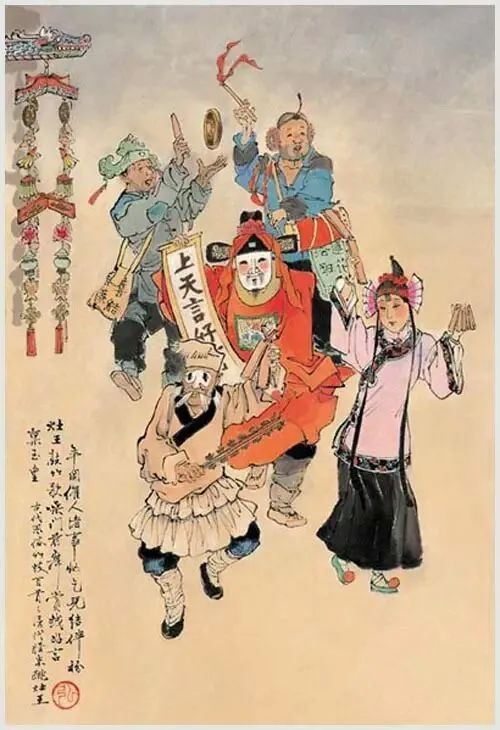

腊月的另一重要风俗活动就是“打野胡”,这种风俗也被叫作“跳灶王”“跳钟馗”“跳加官”等名。

据记载,上古时代的颛顼氏的3个儿子被疫病夺走了生命,他们死后就变成了厉鬼,就是人们讲的冤魂野鬼,他们到处流窜作案,躲藏到百姓的家中,专干惊吓小孩的勾当。小孩被厉鬼缠身,轻则失魂落魄,魂不附体;重则一病不起,一命呜呼。于是民间产生和流传着形形色色的驱逐厉鬼的风俗活动。

据《周礼·方相氏》中记,方相氏就是驱逐厉鬼的专家,每年腊月是厉鬼出没的旺季,方相氏就头戴野鸡毛,面蒙野兽皮,一边跳一边唱,厉鬼就会闻风丧胆、疲于奔命。到了汉代,这种风俗风行全国,叫作“驱傩”“打傩”等,后来不少地方的“驱傩”演变成地方戏曲的表演形式,叫作“傩戏”。傩戏大多保持方相氏的头戴野鸡毛,面蒙兽皮的形式,现在云南、贵州等少数民族中保存的蒙面舞,汉族地方戏中的脸谱,都是古代傩戏的孑遗。

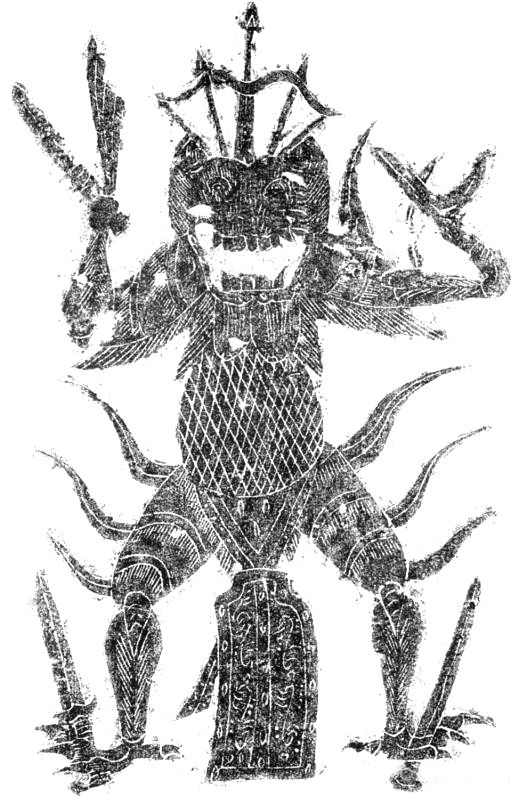

汉墓画像中的方相氏

汉代的驱傩一般由地方官吏或宗族组织,从富家子弟中挑选10 到12岁儿童百人,让他们头裹红巾,身着黑衣,面蒙各种面具,沿街列队打傩;到了南北朝,驱傩的形式稍有变化,有的地方仍使用假面具,有的地方则以颜料涂脸,把驱傩者打扮成金刚模样,傩戏也被叫作“野雩戏”,如《梁书》中讲:“傩,谓之‘野雩’。”而到了宋代,驱傩又被乞丐们利用而成为一种乞讨的手段和方法,名称也被叫作“野胡戏”。

南宋《梦梁录》中讲:腊日,街市即有贫者三五人为一队,装神鬼、判官、钟馗、小妹等形,敲锣击鼓,沿门乞钱,呼为“打野胡”。

宋代是中国城镇经济发展较快的时期,城镇的发展也给流民、乞丐提供了栖息、生存的空间,驱厉鬼的“野雩戏”被流丐利用而成为乞讨为目的的“打野胡”后,形式发生了更大的变化,且愈演愈烈。乞丐们不可能为行乞而备一套假面具,他们也不会出钱去买油彩为自己脸上抹彩,于是,他们就用随处可以弄到的锅灰往脸上一抹,打扮成神鬼模样,投身于“打野胡”的行列。

跳灶王(《古代风俗百图》王弘力绘)

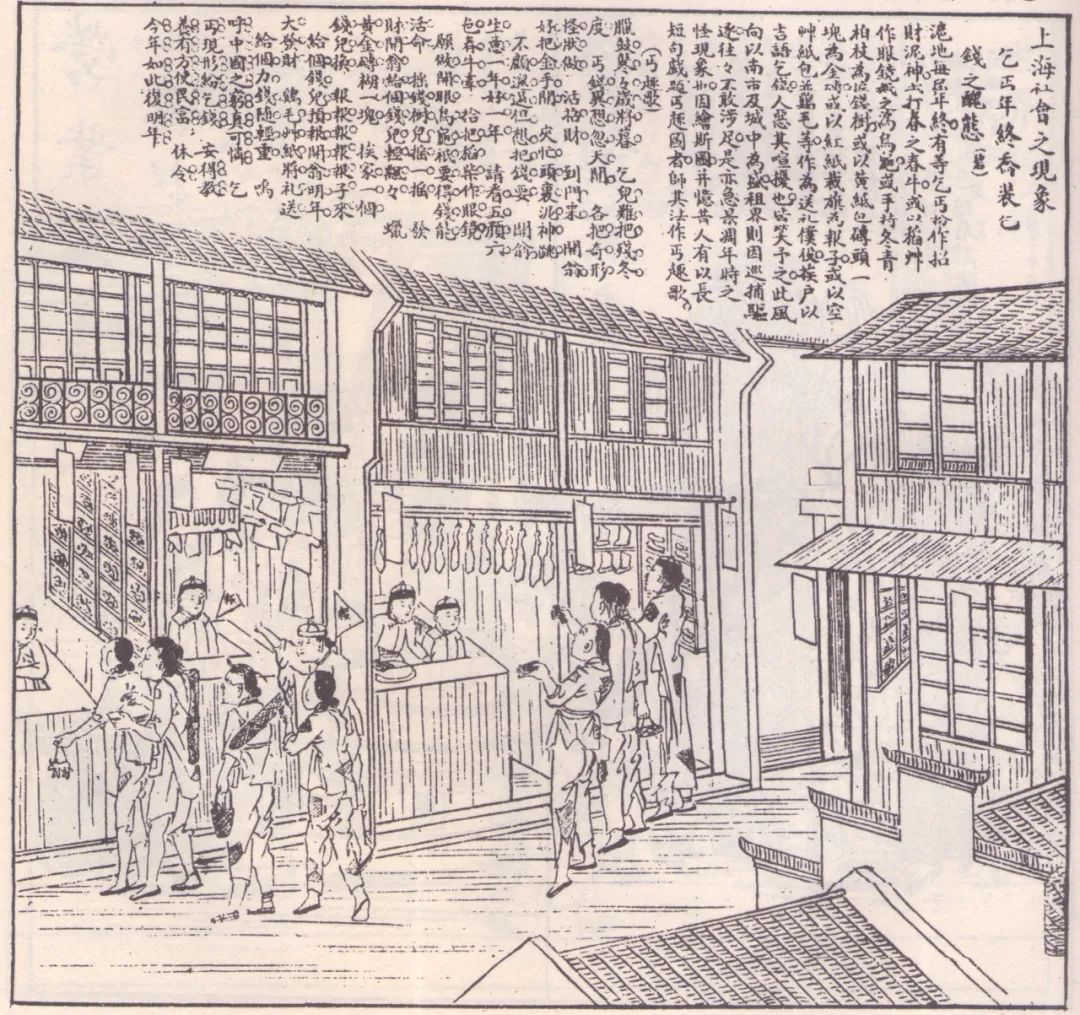

明清时期,腊月流丐“打野胡”之风盛行全国。一进腊月,满脸锅灰的流丐们成群结队在街上流动,他们从东村跳到西村,从东家窜到西家,从腊月初一跳到除夕之夜,因为“打野胡”者多为流丐儿童,他们又是为人驱灾,祈祷平安的,所以所到之家,人们已备了几个小钱相赠,但是“打野胡”活动长达一个月,流丐们又以此为乞讨手段,这就成了扰民的活动了。

乞丐“打野胡”,最开心的是小孩,每当“打野胡”的队伍过来,他们就会夹道相迎,尾随其后,群情雀跃,齐声大呼——“野胡脸来了!野胡脸来了!”今天,江南一带把戏剧脸谱叫做“野胡脸”,把小孩不干净的脸也叫作“野胡脸”,如家长训斥顽皮的孩子道:“侬钻到啥地方去了,看侬只面孔像‘野胡脸’一样,快点去汰汰清爽!”

清代,“打野胡”也被讲作“跳灶王”“跳钟馗”“跳加官”等名。如《清嘉录》卷十二中讲:

(腊)月朔,乞儿三五人为一队,扮灶公、灶婆,各执竹枝噪于门庭以乞钱,至二十四日止,(二十四是祭灶日),谓之“跳灶王”。

丐者衣坏甲胄,装钟馗,沿门跳舞以逐鬼,亦(腊)月朔始,届除夕而止,谓之“跳钟馗”。

旧时上海“打野胡”之风也很盛。《松江府志》讲:“十二月朔日,傩于街市,饰为鬼神,揭打竹枝,鸣锣跃舞,至二十四日止,乞丐为之。”

王泰先《瀛州竹枝词》(瀛州是崇明的别名)中讲:

腊月祀神最有名,灶前一碟胶牙糖。

乞流涂面沿街跳,若个仰天不绝缨。

“打野胡”毕竟是农耕年代产生的风俗。近代以后,随着城市化进程的加快,这种风俗因为不利于城市治安而在上海被摒弃。解放初,在上海的郊县“打野胡”也逐渐消失,只有上了年岁的老人,还依稀记得“打野胡”的闹热景象。

乞丐年终乔装乞钱

后来在吴方言中,“野胡”又引申出差的、蹩脚的等含义。旧时上海流传一童谣——“野野胡,皮老虎,小东门、十六铺⋯⋯”这“皮老虎”是一种儿童玩具,一边是石膏做的老虎头,用牛皮纸做成如手风琴那样的风箱,收束风箱就会发出“呼呼”的响声。不过,“皮老虎”的质量很差,多拉几次就坏了,故有“野野胡,皮老虎”之谚。

皮老虎

我们童时白相一种“打弹子”游戏,这“弹子”是一种玻璃弹珠,一种好的弹珠里嵌有如西瓜瓣的花,叫作“西瓜弹”,而差的弹珠只是一粒透明的弹珠,或乳白色的弹珠,我们就叫作“野胡弹”,一粒“西瓜弹”可以调2粒以上的“野胡弹”。后来,“野胡弹”在上海话里又有了不懂行、不识货等意义,而“装野胡弹”则可以理解为佯装不懂。

打弹子游戏